Das schnelle Bevölkerungswachstum in Uganda führt zu einer steigenden Nachfrage nach Brennholz und landwirtschaftlichen Flächen – und setzt so die Wälder des Landes stark unter Druck. In alarmierendem Tempo schwindet die Waldfläche, was nicht nur die Artenvielfalt bedroht, sondern auch die Lebensgrundlagen vieler Menschen gefährdet.

Im Jubiya-Wald am Ufer des Viktoriasees in Zentraluganda verschärfen Holzkohlegewinnung sowie die Ausbreitung landwirtschaftlicher Nutzungen durch Bauern und Viehhalter die Situation zusätzlich. Um der Entwaldung wirksam entgegenzuwirken, braucht es eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden.

Um echte und langfristige Lösungen zu finden, unterstützte Fairventures das Projekt „Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle für die Wiederaufforstung in Uganda“ im Jubiya Wald. Gefördert vom BMZ-IKU und umgesetzt von der Uganda Timber Growers Association (UTGA), wurde dabei ein datenbasiertes und skalierbares Geschäftsmodell entwickelt, das die Wiederherstellung degradierter Central Forest Reserves (CFRs) ermöglicht und gleichzeitig die Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung verbessert.

Die Umsetzung des Projekts in Jubiya lag in der Verantwortung der UTGA, die wissenschaftliche Forschung, die Einbindung der Bevölkerung und praktische Maßnahmen zur Wiederherstellung des Waldes miteinander verknüpfte. Dabei wurden Testflächen angelegt und Studien durchgeführt, um das Wachstum verschiedener einheimischer Baumarten zu beobachten und auszuwerten.

Das Jubiya Central Forest Reserve (JCFR) liegt im Distrikt Masaka in Zentraluganda. Es erstreckt sich über mehr als 4.500 Hektar, und zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Biodiversität, In den umliegenden Dörfern am Rand des Schutzgebiets leben rund 10.000 Menschen. Rund 20 % der Waldfläche sind in den letzten zehn Jahren verloren gegangenen – ein drastischer Rückgang. Die National Forestry Authority (NFA) Ugandas hat daher die Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung von 1.000 Hektar – fast einem Viertel des Reservats – genehmigt.

Im engen Dialog mit der lokalen Bevölkerung

UTGA band von Anfang an die Menschen vor Ort eng ein. Ziel des Pilotprojekts war es, verschiedene Wege zur Einkommensverbesserung zu erforschen, das Waldgebiet zu kartieren, seine Ressourcen zu erfassen und einen Plan für eine nachhaltige Bewirtschaftung zu entwickeln.

Ein großer Erfolg war der Aufbau einer geschlechtergerecht besetzten Steuerungsgruppe aus der Gemeinschaft. Monatliche Schulungen und regelmäßige Treffen des Steuerungskomitees sorgten für Transparenz, Austausch und aktive Mitgestaltung.

Trotz unvorhersehbarer Regenfälle erzielten die Wiederaufforstungsmaßnahmen vielversprechende Ergebnisse – besonders auf den Testflächen, wo sich Baumarten wie Melia volkensii, Mahagoni und Albizia als besonders wachstumsstark erwiesen.

Die Gemeinden äußerten ihre Wertschätzung für die positiven Auswirkungen des Projekts – sowohl auf die Gesundheit des Waldes als auch auf die Lebensgrundlagen der Haushalte.

Die Holzkohlegewinnung ist zurückgegangen, illegale Nutzungen wurden reduziert, und das Interesse am Anbau von Baumarten mit heilpflanzlicher Wirkung wie Prunus africana und Canarium schweinfurthii wächst. Als Reaktion darauf planen UTGA und Fairventures Worldwide, interessierten Haushalten weitere Setzlinge dieser Arten bereitzustellen.

Gemeinsam stark: Lebensgrundlagen, die Wälder wiederherstellen

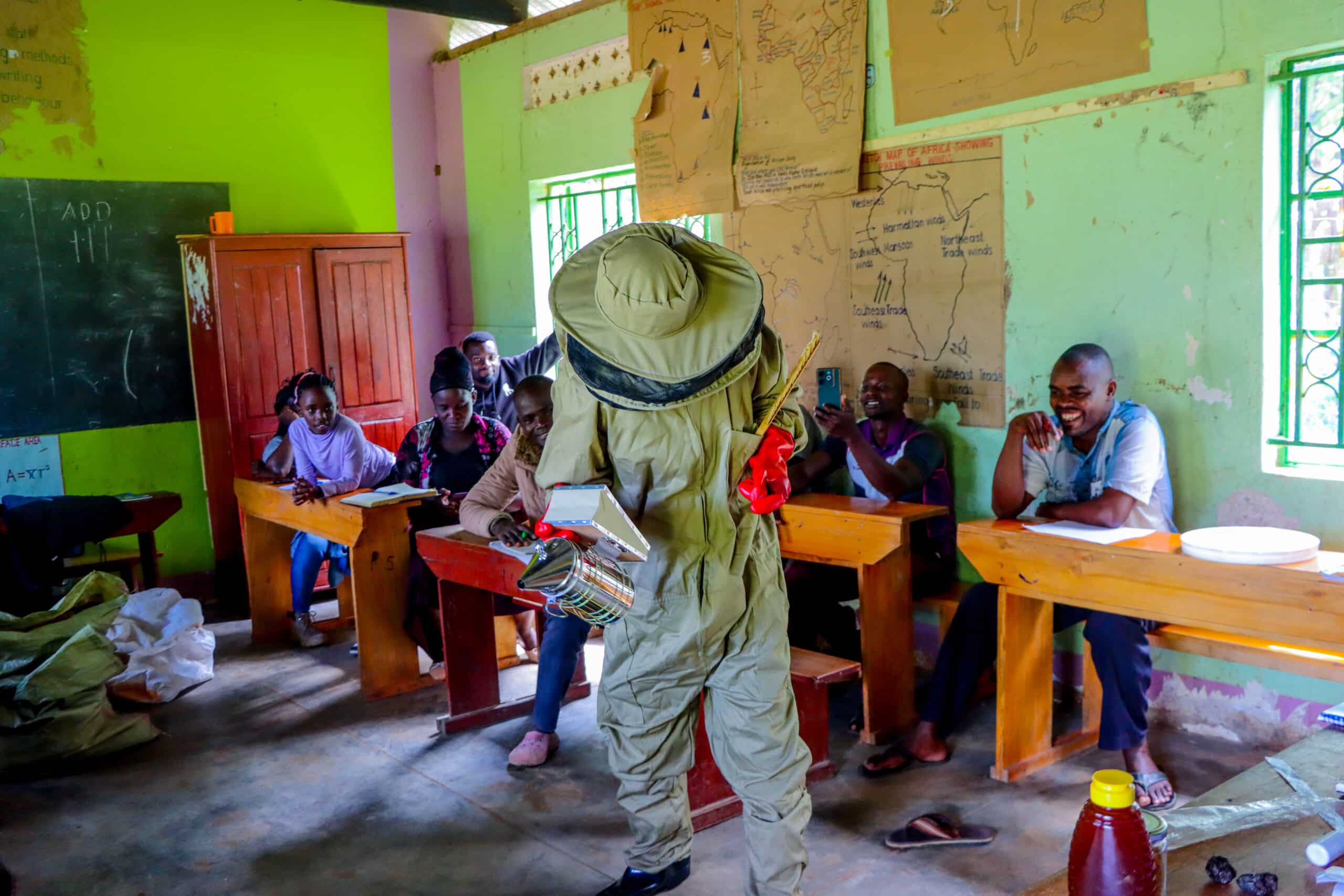

In dem Bewusstsein, dass Armut ein zentraler Treiber von Entwaldung ist, sprachen sich die Gemeinden für vielfältige Einkommensmöglichkeiten aus – etwa durch Agroforstwirtschaft, Imkerei und Schulungen zu energiesparenden Kochmethoden. Besonders wichtig war ihnen dabei die Einbindung aller Altersgruppen. Insgesamt nahmen über 150 Gemeindemitglieder an Trainings zu Imkerei und energiesparenden Öfen teil.

Zum Erfolg des Projekts sagte Moses Otim, Projektleiter:

„Das Projekt zeigt: Wird die lokale Bevölkerung aktiv eingebunden und gestärkt, so ist Aufforstung mehr als nur das Pflanzen von Bäumen – sie entwickelt sich zu einer gemeinsamen Bewegung. Wir haben jetzt ein Modell geschaffen, das auch in anderen Waldschutzgebieten angewendet und skaliert werden kann.“

Ein Pilot, das auch andere Schutzgebiete zum Handeln inspirieren kann

Laut Maria Nansikombi, der forstwissenschaftlichen Projektleiterin, zeigt die bisherige Arbeit deutlich: Die Einbindung der lokalen Bevölkerung in den Schutz des Waldes ist ein wirkungsvoller Weg, um ihn wiederherzustellen.

„Die Erkenntnisse aus unseren Studien haben es uns ermöglicht, einen maßgeschneiderten Geschäftsplan für das Schutzgebiet Jubiya CFR zu entwickeln. Dieser Plan wird nicht nur eine wichtige Grundlage für das zukünftige Management von Jubiya sein, sondern kann auch anderen Waldschutzgebieten zeigen, wie nachhaltige Wiederaufforstung gelingen kann“, erklärt Maria.

Mit dem Abschluss des Projekts zur Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle für die Wiederaufforstung in Uganda hinterlässt die Arbeit in Jubiya mehr als nur wissenschaftliche Ergebnisse. Der eigentliche Erfolg liegt im langfristigen Wandel, den das Projekt angestoßen hat: ein Modell für nachhaltige Waldwiederherstellung, ein widerstandsfähiges Ökosystem – und vor allem gestärkte Gemeinschaften, die sich aktiv für den Schutz der Wälder einsetzen.

Aus einem Projekt ist ein gemeinsames Engagement entstanden: Gemeinsam mit der National Forestry Authority übernehmen lokale Akteur*innen Verantwortung für eine grünere und nachhaltigere Zukunft Ugandas.